这是一个由【JTBD2.0学习小组】成员共同带来的思考与实践总结的系列文章。该小组由CRMA副会长、品创方略创始人张弛发起,旨在聚集一批有想法、善分享的行业同仁,围绕特定行业与议题展开深度研讨与探究式学习。

协会从中精选出部分优质内容,陆续发布,愿与更多同行一起切磋共进。我们希望通过这样的共创与分享,不断提升用户与市场洞察在商业中的影响力,共同助力企业增强从洞察到创新的能力,进而帮助企业实现增长。

前言

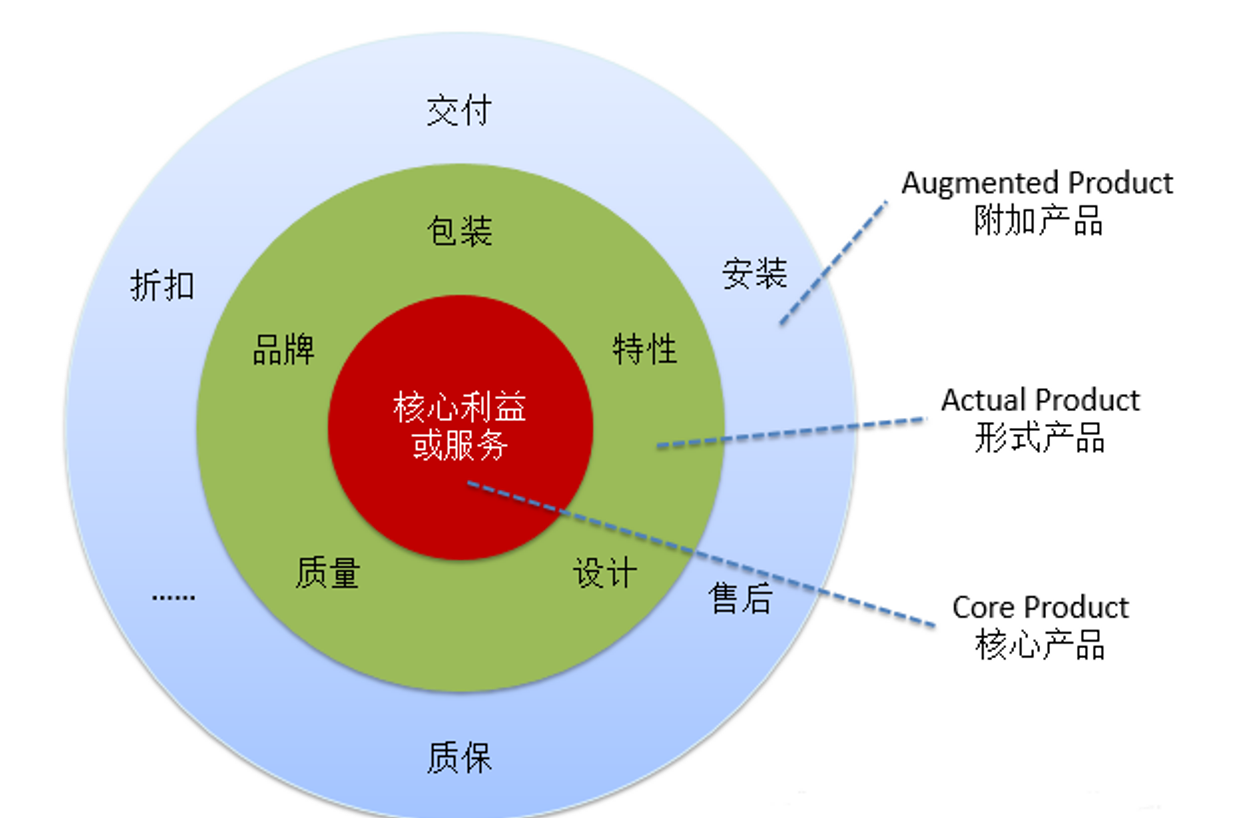

产品经理们的工作内核,除了目前很流行的产品全生命周期管理理论以外,更底层的一个学 术理论应该是 1988 年 P·科特勒画出来的这个图 :

(图片源于网络,侵删)

外圈的主要关联部门是市场和销售等,中圈是研发和生产等。只有内圈,也唯有内圈,是各 位产品同学们无可推脱的责任。

做好产品核心的设计,关键是要做好需求定义。做好需求定义十分依赖对用户的前端研究输入。这也判断一家公司是否拍脑袋做产品的重要依据。但它不唯一,毕竟产品经理内部也有不同流派。

因为它决定了产品是做给产品经理自己用,还是做给用户们用。 借鉴学习制造业业内知名产品生产管理流程——IPD 的产品创新流程,其前端交付物“产品 包”的生成一般分为以下流程:

以上流程,除了“步骤 1”一般为各大企业战略制定部门定义输出的工作以外,其余步骤一般 默认均为产品部门主导(或有市场调研部门参与)。 下面我以用户需求洞察的视觉,简单介绍下,“步骤 2”里,需求定义的常见工作内容。

如何理解“洞察用户需求”

一、什么是用户需求

这里涉及两个概念,一是“用户”,二是“需求”。

1.“用户”在商业世界的常常指代的就是“用户画像”。 它是一个将具有相似社会学特征的消费群,以相同的行为和目的,来具象化的虚拟人物介绍, 与简历类似。不同点在于简历重于描述工作经历,用户画像重于描述背景、行为和目的。

2.“需求”,我则是借用政治学概念来分解,它由四个要素构成:

○ 主观意欲——即“我想要”。

○ 客观可能性——即“我判断我能够得着”。

○ 支付意愿——即有无支付各种代价的意愿(例如付出劳动、支付金钱、花费时间等)。值得一提的是,它的存在与否是区分“需求”和“欲望”的重要依据,必须重视。

○ 感到满意——当客观可能性允许,主观意欲也存在,用户也花费了代价达成了目的,行为 的最后必须达到一定程度的满意(或不引起不满)。这样才算是一种持续的需求,否则认为需求为伪需求。

当你找到了一个满足上述所有条件的“需求”,恭喜你,接下来它只要再通过财务可行性和生 产可行性评估,一般就可以用于产品开发项目中了。 (当然,目前的商业环境中,更受关注的,可能是需求的强度。但这又是另外一个长篇大论 了,有机会再展开细讲)

二、为什么要“洞察”用户需求

因为用户也不知道自己要什么。

福特汽车创办人 HenryFord 曾经说过这样一句话:“如果我问人们要什么,人们只会告诉我 他们要的是跑得更快的马。”因此“需求”并不是显性存在的。那些众所周知的,以及可以被用户直接讲出来的“需求”,更有可能是亟需弥补的产品漏洞。换句话说,在产品汪和真正需求之间,永远横着一个难题——你的用户很会“撒谎”。 我们要做的事情,不是对显性的需求做出描述,而是挖掘出隐性的需求,找到用户真正需要的东西。

三、怎样挖掘用户需求

1.从用户场景中挖掘——产品都需要进入场景才能发挥作用。 就拿曾经负责过的料酒品类来说,下厨人是为了进补菜式的清淡调味?重口菜肴的味觉层次 丰富度?奖励小朋友被老师表扬时而做的一道平时不允许吃的可乐鸡翅?对料酒的需求完 全不一样。只有还原出人使用产品的具体场景,才能看到真需求。怎么还原?很简单,别问 “为什么”,多问“场景”和“感受”——你在什么时间、什么地点,做什么事/产生了什么互动,由 此产生什么感受。

2.从用户行为上挖掘——有三种典型行为可以揭露产品背后的需求。

○ 可量化的行为。2016 年特朗普当选,是往上 20 年来盖洛普唯一一次预测总统选举失败。 谁成功预测了呢?义乌某旗帜工厂的销售数据——厂子里当时的特朗普所在党派旗帜销量 远超希拉里。

○ 不可篡改的行为。例如我们经常看到警察在碎纸机里面找证据。另外还有,宝马曾经的一 个用户访谈项目的招募条件,是罚单受罚人而不是 4S 店里面的车主登记信息,同样是应用 这个条件。

○ 不合理的行为。玻璃瓶蚝油用的挤挤泵在淘宝上热销,这就是一种大面积出现的不合理行 为。

3.从各种细节中挖掘——用户的隐性需求,会从一些细节上被感知出来。比如,通过到现场观察,发现一位买车的先生很在意汽车后排。深入交流后得知他最近有了孩子,并发现他对成为一个好爸爸有很强烈的向往。此时再去理解他对后排舒适性的关注行 为就能很准确地发现他的核心需求——获得家人对他所作选择的正面评价。而上述这些,都要求我们在调研过程中需要浸入到用户的场景里去,切身处地跟用户建立情 感共鸣。而这些一手资料,是无法通过发问卷、看销售数据等冷冰冰的定量研究工作拿到的。 这就要求我们在现有的定性调研的基础上,建立科学的、周期性的定性调研项目。

用户需求挖掘工具介绍——入户深访全过程

一、准备工作

1.定义需求挖掘边界

即产品场景和研究问题的选择。 例如是使用场景、购买场景、还是购买和使用场景都要研究,是研究基础品还是细分品等。 一般深访时间需要控制在1.5-2小时以内,过长的访问时间会导致被访疲劳而应付回答,从而导致低质量回答甚至误导性回答。 因此边界的定义要聚焦,糟糕的调研体验必然导致糟糕的调研结果,大而全的课题不应下沉到单个产品项目中实现。(此处有吐槽:商业现实往往是有限的预算要解决无限的问题,这通常是因为长期缺失系统性调研工作导致的。解决方案也有——做全面、长期、分阶段实施的用户需求研究规划,并给各个阶段定义好交付标准,慢慢逐步实现。毕竟投入不可怕,可怕的是无意义的投入。所以专业的主管领导是最罕见的,其次是有耐心的主管领导。)

2.被访样本的甄别问卷设计

提出可能存在于上一步的边界内的用户画像假设。根据这个假设提炼出甄别条件,选择我们的深访对象。(例如上述“不可篡改行为”中提到的宝马的例子就是一个很好的甄别条件提炼。)

3.深访对象的招募

量化派发甄别问卷,识别出符合条件的被访者。也可以通过市场调 研机构委托招募。

4.访谈大纲的设计:

根据1定下来的调研边界,确定一系列需要拿到的信息。例如购买驱动因素、产品参与完成的任务、期待任务完成的效果等,然后以之转换成大纲中的各个问题中去。大纲一般会包括主干问题及其引申出的追问提示,然后再通过内部研究小组成员测试互访,确定现场的问题先后顺序及追问内容的增减。 (简而言之,就是确定一套聊天的话术套路,而这个套路要保证你能拿全你要的东西,这个十分考验深访主持人的经验)。

二、访谈执行

1.现场人数:2-4 人,其一为主持人,其二为主持助理。可根据主持人经验丰富与否,现场安排不超过2名观察员。

2.过程控制:

a.建立双方融洽的关系。使用眼神交流、点头和同意(如“是的,我知道这有多高兴”)

b.倾听:让被访发言,不要替他们说出你想听的话。

c.从开发式问题获得具体信息。如回忆一个具体事件、描述一个经历、讨论理想状态。

d.深入挖掘。跟随有趣的想法(如“告诉我更多关于这个的信息”)

e.尽量减少干扰。尽量少地打断,避免偏离主题,保持专注。

f.适当打断。被访偏离我们的主题时,礼貌打断,重回主题。

g.不要审问。创造一种舒适的互动,就像和朋友聊天一样。

h.使用暂停。休息一下,让受访者有思考和回应的机会。

i.成对访谈。全程最少由主持人和主持助理共同参与,但也不要有太多参与者。

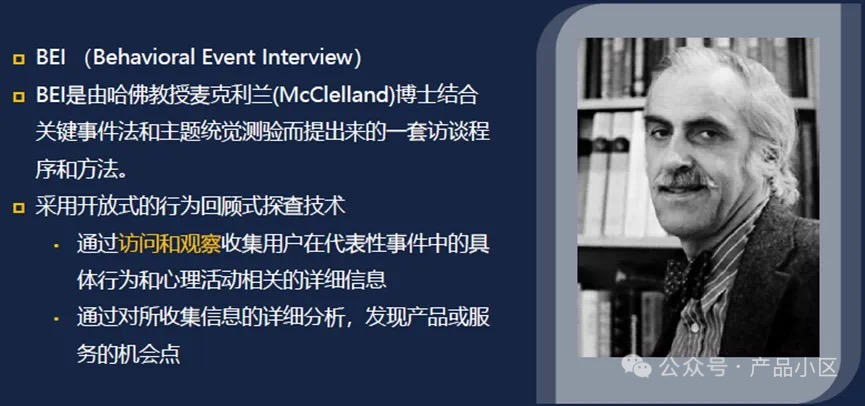

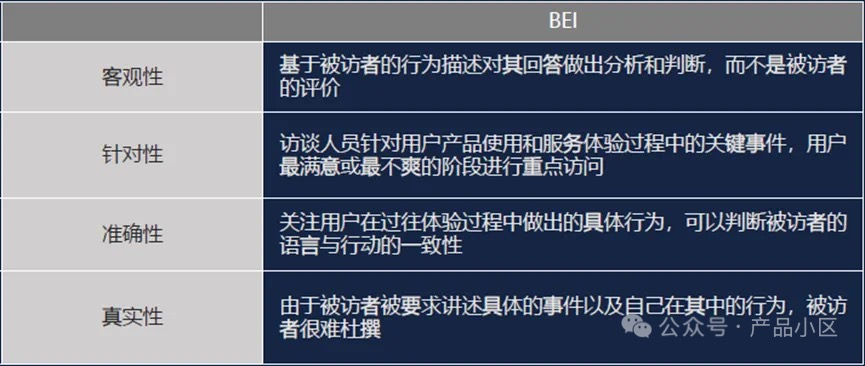

3.访谈工具介绍:BEI——关键事件访谈法(详见下图)

BEI访谈过程注意事项:

a.控制和打断:在对访谈者进行提问时,避免被访者进入理论化或泛泛化的陈述中(如“我一般都是用料酒去腥”为不合格回答;“我记得当时用的是料酒来去腥”则为合格回答)。发现这种情况,要及时并礼貌的打断,使其回到描述具体事件的过程里。

b.追问:当询问导入性问题后(一般就是大纲的主干问题),马上根据情况补上适合的追问: 您实际上做了什么?整个事里面什么是特别重要的步骤?有哪些是您最难忘的事情?

c.避免触发心理防御和问题抽象化:不问“为什么”。“为什么”经常会诱发一个人陷入描述一般情况的理论模式,而非描述其当时的实际行为。一般会用“当时是什么情况促使你这样做?” 等饱含边界、指向等问题来代替“为什么”。

d.避免假设性答案出现:“下一次,您将会怎么做?”、“在XX的情况下,您会怎么应对?” 等,这些未来式或预设式的问题,容易带出被访未曾经历过,从脑海里假设出来的答案。

e.避免引导性问题:不揣测和诱导被访者说的内容,避免探究那些会使得被访者思路受到限制的领域,如询问家庭主妇关于餐厅厨房的问题。

4.注意问题级别

所有人消费的源动力(这有个更专业的名——消费驱动)都来自于“趋利(gain more)”和“避害(pay less)”这两个最高级需求。

但是,过高需求层级的深挖会导致答案虚无化,无法指导实际。

一般而言,实际上是问“为什么”的问题,得到的答案需求层次都会较高,更偏向情感和社交需求,更常用于传播和品牌;而问“怎么样”的问题,得到的答案层次则更低,更偏向功能和属性需求,更常用于工程和研发。

每次深访结束后都需要评估整场访谈的提问层级,根据研究问题的需要,及时修正并落实到下一场深访当中。

5.现场小结

每场访谈结束后,主持人、主持助理、观察员都需要进行简短的小结,至少需要归纳出被访的这次行为事件的主题,最好能归纳出个别用户场景。值得一提的是,访谈的核心工具其实不唯一,类似的还有STAR访谈法等。关键是要拿全分析用户需求的信息的各个维度。

三、访谈后的一手资料快速分析

1.及时输出访谈笔录:访谈笔录是一手资料分析的基础,需及时、准确转录。访谈录音、 录像、现场照片作为辅助手段。

2.标记:利用划线、画圈等特定标记的方式对原始素材中特定含义、特定语义群的内容进行初步框定。标记的目的主要在于应用研究者注意,并引发研究者思考。

3.关联并生成场景:将资料中发现的一系列标记内容按同一场景关联在一起,尝试描绘访谈提及的每一个场景的全貌。

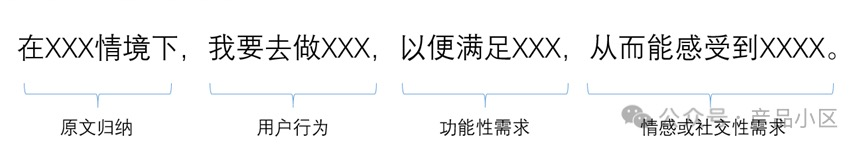

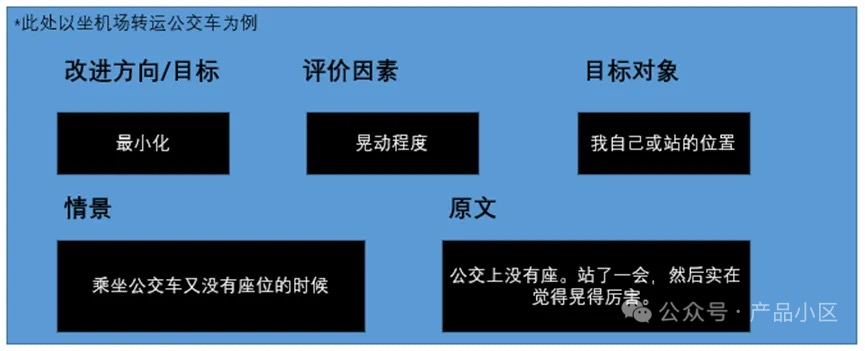

4.输出需求陈述语句:回顾访谈笔录、访谈录音、访谈录像,深度理解每个一个关联生成的场景中用户的行为及其背后目的,格式化输出一条条需求陈述语句。格式一般如下:

5.输出期待效果陈述:根据需求陈述,结合笔录,总结归纳期待效果陈述。格式如下:

以上资料用于下一步量化用户需求问卷中的选项使用,也可以用于建立初步的场景库、需求 池等产品需求定义素材库的输出。

作者|产品小区

|